Das Grundstück des zu erweiternden Institutsgebäudes liegt im Süden an der Bundesstraße B76 und im Westen an der August-Thienemann-Straße, direkt am Ufer des Schöhsees in Plön. Ziel dieses Projekts ist die Erweiterung des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie.

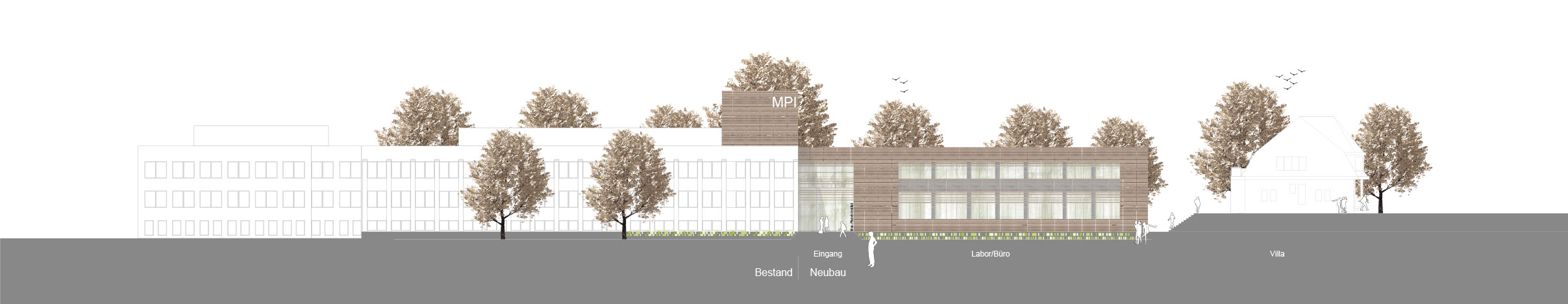

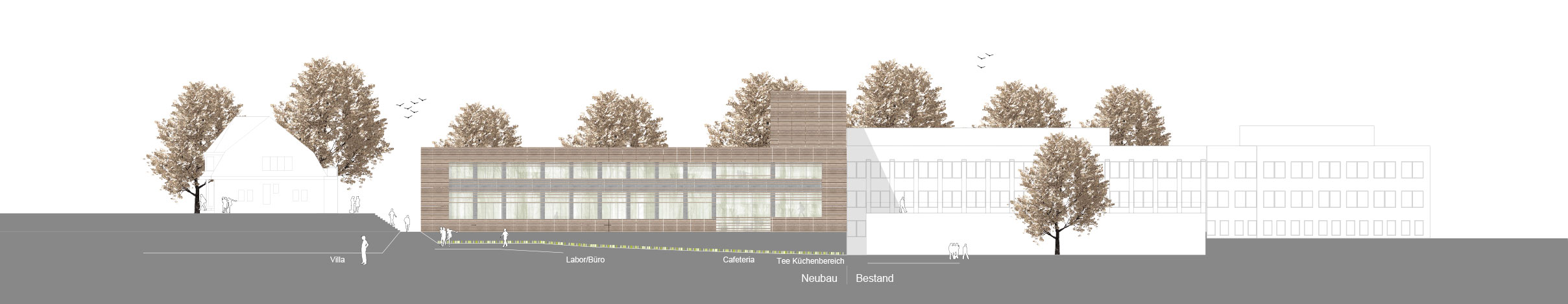

Neben den geplanten Neubauten einer Experimentalanlage und eines Tierhauses soll das Institut nach Süden hin vergrößert werden. Die bestehende Bebauung besteht aus mehreren verklinkerten Baukörpern, die über die Jahre an das ursprüngliche Hauptgebäude angebaut wurden, was zu einem unstrukturierten Erscheinungsbild führte.

Die unmittelbare Umgebung ist geprägt durch kleine Einfamilienhäuser und eine erhöhte, denkmalgeschützte Villa im Süden des Instituts.

Das Konzept sieht vor, den Bereich zwischen dem Hauptgebäude und dem Plateau der Villa neu zu strukturieren. Bestehende Anbauten und Parkplätze werden zurückgebaut, um Platz für eine großflächige Bebauung zu schaffen. Am Anschluss an das Hauptgebäude entsteht eine zweigeschossige, turmartige Überbauung, die den neuen Haupteingang markiert und das Stadtbild stärkt.

Diese bauliche Ergänzung entspricht der Höhe des bestehenden Gebäudes und führt dessen Struktur fort, wodurch eine einheitliche räumliche Gestaltung entsteht. Zur Erfüllung des Raumprogramms wird eine Erweiterung mit großer Grundfläche benötigt, die die alten Baugrenzen neu definiert und das Gebäudeensemble gegenüber der Villa abschließt.

Die Stellplätze werden entlang der Längsfassade des Bestandsgebäudes, teilweise vor dem Neubau und auf dem Grundstück neben der Villa angeordnet. Der Neubau rückt auf die ursprüngliche Flucht des Eingangspodestes zurück und schafft eine neue Platzsituation entlang der August-Thienemann-Straße. Der neu geschaffene Freiraum wird durch Sitzmöglichkeiten, Bepflanzung und einen einheitlichen Bodenbelag aufgewertet.

Das Ziel der baulichen Erweiterung ist es, eine Symbiose aus Alt und Neu zu schaffen und so eine gemeinsame architektonische Identität zu verleihen. Der neue Institutskomplex bekommt durch seine Material- und Formensprache ein eigenständiges Thema, das auf die Umgebung eingeht. Die strenge Symmetrie und die architektonische Gliederung des Bestands werden aufgenommen und neu interpretiert.

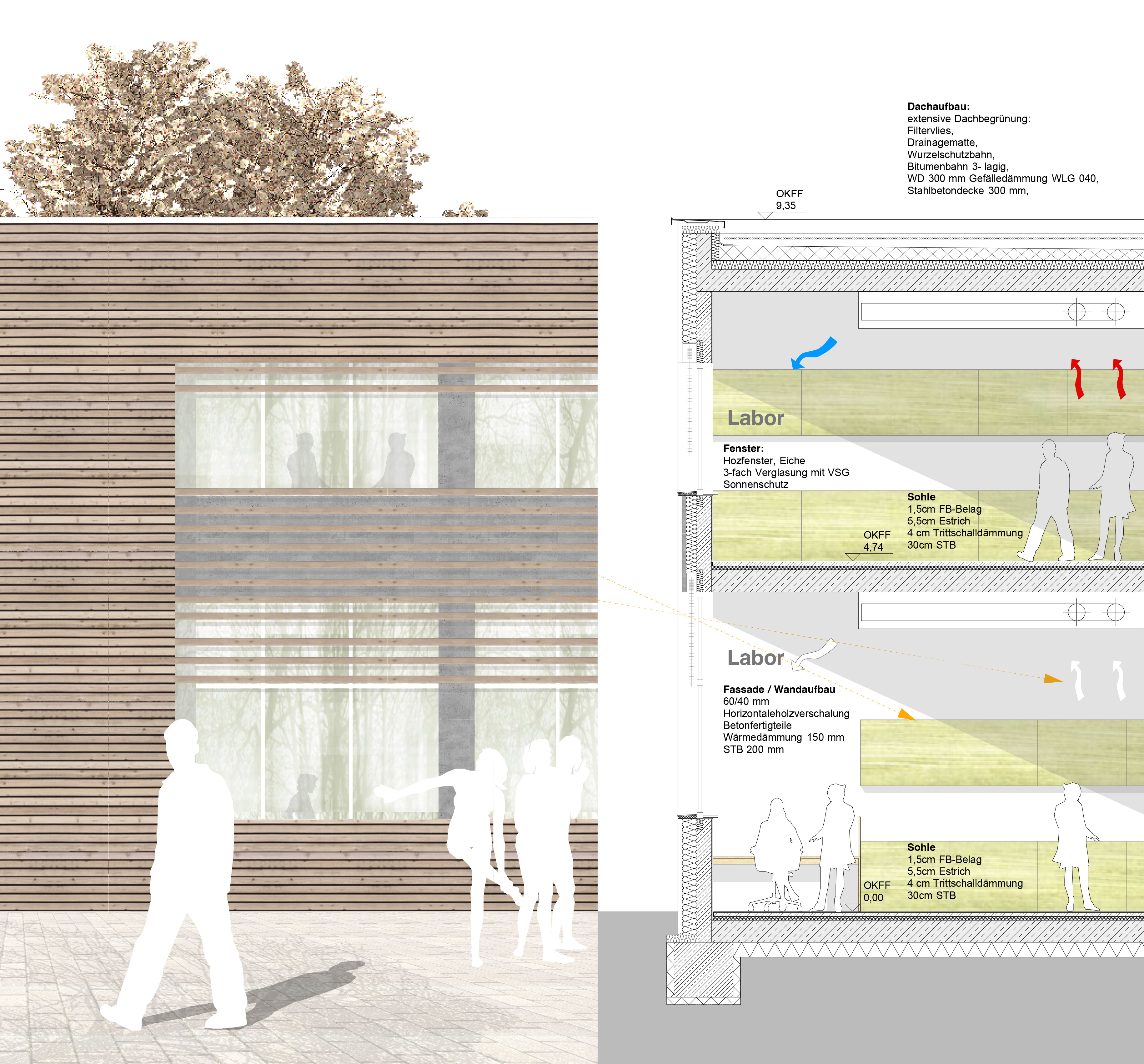

Die Fenstergliederung folgt einer horizontalen Ordnung, die die Maße und Achsen des Bestands aufnimmt. Die einheitliche Gestaltung des Anbaus unterstützt die Symmetrie des Bestands, bricht aber bewusst mit der kontrastreichen Fassadenverkleidung. Der Neubau, mit horizontalem Lärchenholz verkleidet, legt sich über den roten Klinker des Bestands und schafft durch seine Alterungsfähigkeit und den Richtungswechsel im Bereich der Überhöhung eine belebte Fassade.

Durch diese horizontale Formensprache wird der liegende Charakter des Bestandgebäudes fortgeführt.

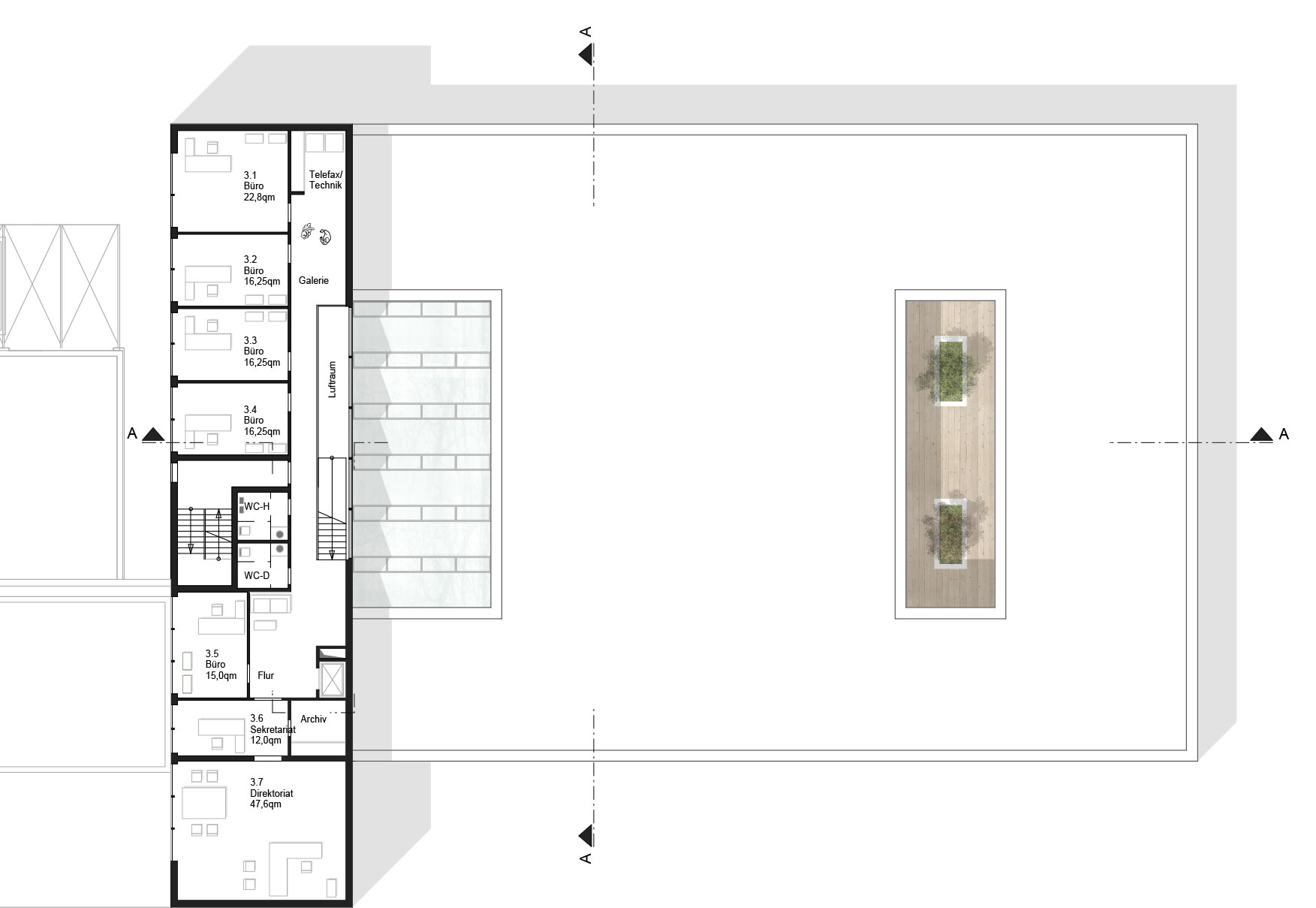

Der zentrale Zugang zum neuen Institutsgebäude befindet sich am Anschluss des Bestands. Das alte Treppenhaus am südlichen Ende bleibt im Erdgeschoss erhalten. Der neue Anbau verbindet sich als Split-Level-Bau mit dem höher liegenden Bestand und hat ein prominentes Erdgeschoss. Das lichtdurchflutete Foyer dient als zentraler Treffpunkt und Raum für Ausstellungen, Feste und Veranstaltungen.

Angrenzend an das Foyer befinden sich die Cafeteria und der zentrale Hörsaal. Ein Luftraum und Galerien verstärken den Charakter der Halle und dienen der Orientierung. Der Haupteingang beherbergt die Rezeption und einen neuen Aufzug. Ein Teil der Unterkellerung wird für technische Räume wie einen Trafo-Raum genutzt. Unterhalb des Foyers gibt es Lagerflächen und ein Archiv.

Das Foyer zeigt eine symmetrische Grundrissorganisation. In der Mittelzone befinden sich der Hörsaal und die Bibliothek. Innen liegende Labore werden durch ein Patio belichtet und belüftet. Der Hörsaal hebt sich farblich ab, mit rotem Strukturputz, passend zur Klinkerfassade. Eine Wand im Souterrain ist mit Vitrinen ausgestattet und dient als Ausstellungsfläche. Große Verglasungen bieten Ausblicke auf die Seenlandschaft.

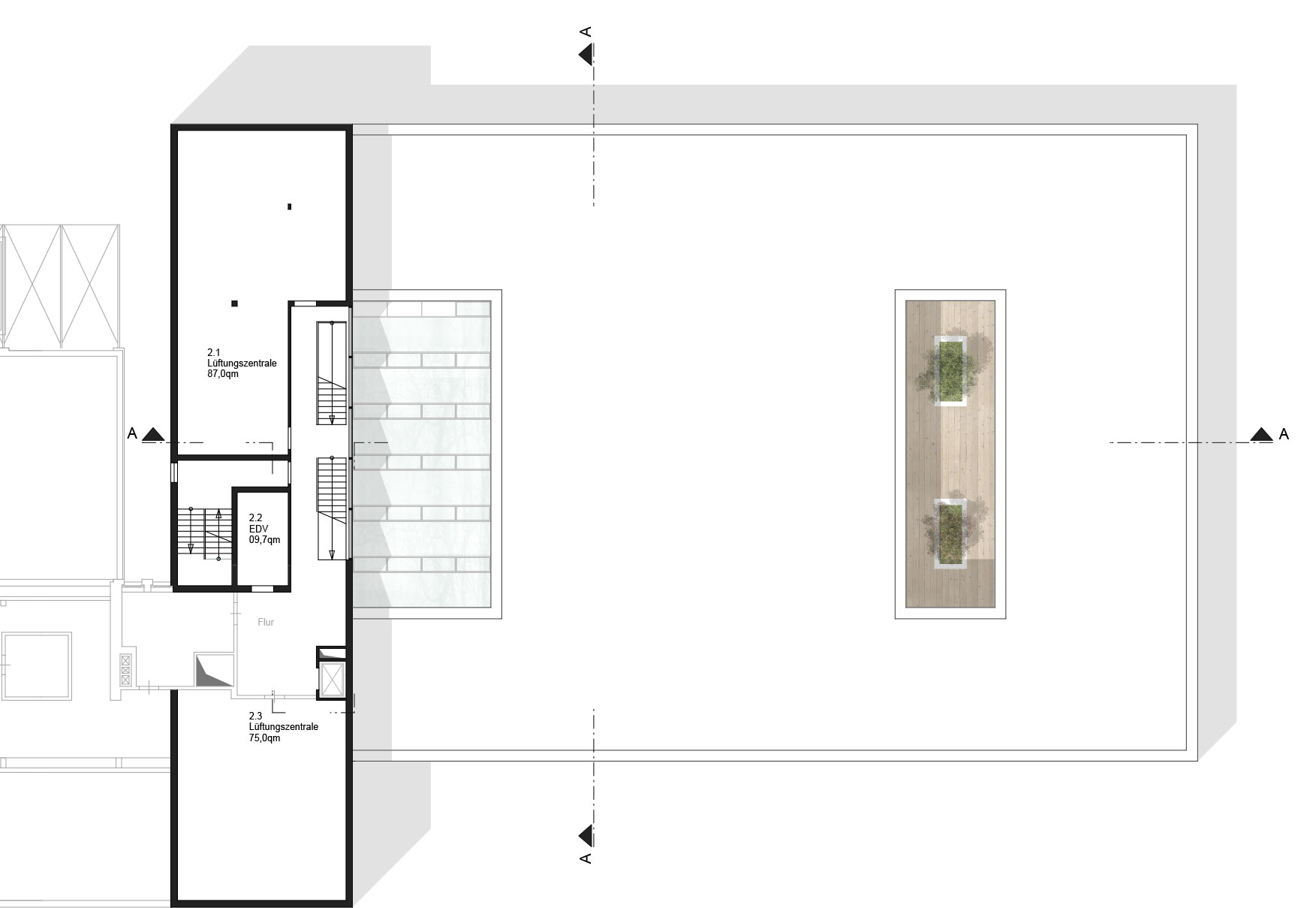

Das zweite Obergeschoss ist der Technik vorbehalten. Neue Lüftungszentralen versorgen die Labore entlang der Längsseiten. Versorgungsleitungen werden über zentrale Schächte ins Erdgeschoss geleitet. Die Belüftung von Hörsaal und Bibliothek erfolgt über eine separate Einheit im Obergeschoss.